Pour une lecture rabbinique des présocratiques : mise en évidence d’une inspiration divine intermédiaire et préparatoire

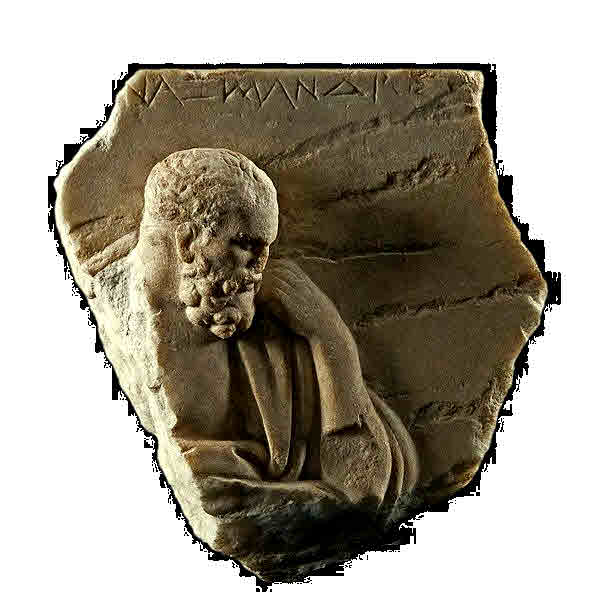

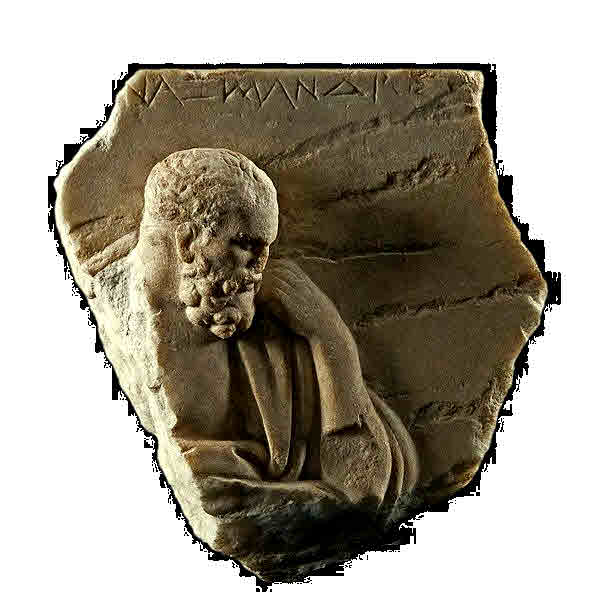

Anaximandre fut le disciple de Thalès. Comme la plupart des présocratiques, nous ne disposons que de quelques fragments pour témoigner de sa pensée. Les mondes helléniques et

juifs sont généralement académiquement très hermétiquement séparés, chaque monde étant très soucieux de sa différence, sa distance avec l’autre, et de sa particularité.

Les lectures disponibles des fragments d’Anaximandre témoignent d’un corpus académique évidemment purement hellénique (dans ce qu’il m’a été donné de voir). Pourtant, sans

faire d’Anaximandre le moins du monde un rabbin, le titre de ce texte veut témoigner de la possibilité d’une proximité beaucoup plus proche que l’on a pu l’imaginer jusqu’ici.

L’idée que je souhaiterai développer ici est la suivante : les rabbins (par là je veux désigner tous les maîtres spirituels de la Tradition juive depuis Moïse jusqu’aux Sages du

Talmud) ont utilisé différentes techniques relatives à un enseignement, qui ne furent pas si uniques et originales que cela.

Ils (les rabbins) se sont effectivement positionnés par rapport à un donné primordial et un ensemble de techniques permettant de travailler le donné primordial, celui-ci n’ayant pour autre but que d’être travaillé. En effet, ce donné primordial n’offrait pas la possibilité d’être reçu sans une « transformation » préalable réalisée au moyen des dites techniques. Pour les rabbins, et je parle bien évidemment de la seule tradition pharisienne rabbinique, le donné primordial est la Torah reçue par Moïse sur le Sinaï. Ce don de la Torah écrite, s’accompagnait, selon cette tradition rabbinique pharisienne, du don d’une Torah orale, qui offrait un ensemble de techniques herméneutiques censées faire surgir du texte donné par Dieu les différents enseignements de la pensée divine. Cet accès au texte induit une distanciation puisqu’on n’accède pas directement au texte, mais toujours par le moyen d’un des outils de cette tradition orale. En plus de la distanciation, on bénéficie évidemment d’une infinité d’approches herméneutiques différentes, qui reflètent l’infinie pensée divine. Il n’est ainsi pas imaginable d’avoir un seul sens pour un verset, mais une infinité (traditionnellement, les rabbins avancent que chaque verset de la Torah se lit de 70 façons différentes, 70 témoignant du nombre de nations). Ainsi, cette approche traditionnelle juive témoigne que la lecture est consubstantielle de son commentaire, et que la Sola Scriptura, pilier du protestantisme depuis Luther est une rupture totale de tradition, et un fonctionnement tout à fait antagoniste avec la tradition qu’il entendait pourtant retrouver et incarner.

Revenons à Anaximandre. Ses fragments témoignent d’une sorte de dialogue dont nous ne connaissons qu’un seul point de vue : le sien. Mais on voit qu’il répond, probablement à son maître, Thalès. Lorsqu’il dit que ce n’est pas l’eau mais l’infini qui est à l’origine des choses, on voit bien qu’il répond à quelqu’un qui voyait dans l’eau l’origine des choses. Sinon, il aurait simplement dit : l’infini est à l’origine des choses, sans préciser quoi que ce soit sur l’eau. On a ici un mode de fonctionnement qu’on retrouve quasiment à l’identique dans le monde rabbinique : un rabbin B répond à un rabbin A en le contredisant sur l’interprétation possible d’un verset, c’est-à-dire sur la compréhension de la pensée divine communiquée au Sinaï. Contredire devra être compris ici de façon multiple : il pourra le contredire effectivement, ou bien vouloir mettre en lumière une possibilité supplémentaire, alternative ou complémentaire. Les écrits de la tradition rabbinique témoignent parfois de la position du rabbin A, mais ce n’est pas systématique. C’est la présentation particulière du Talmud qui permet la confrontation de toutes les positions sur un sujet donné. Le monde antique était un monde d’une grande oralité, ce qui explique parmi d’autres facteurs, le peu de textes disponibles pour les présocratiques, les rabbins et les Pères de l’Eglise de la période ante-nicéenne. Le monde patristique révèle aussi une approche multiforme, héritée de cet héritage hellénico-rabbinique, que nous devrons catégoriser. Les Pères de l’Eglise ne sont pas tous d’accord, car ils utilisent eux aussi des outils herméneutiques, qu’ils ont actualisés dans le Christ, mais qui restent globalement les mêmes. C’est pourquoi, si nous avions un Talmud patristique ou un Talmud présocratique, nous pourrions mettre davantage en évidence ce que j’essaie de formuler ici.

Ainsi, plutôt qu’une lecture rabbinique des présocratiques, il faudrait caractériser ce qui est à bâtir selon la façon suivante : certaines civilisations antiques, et pas uniquement la civilisation juive, se sont bâties autour de textes fondateurs, dont l’enseignement était majoritairement oral, et qui considéraient ces textes comme porteur d’un sens toujours actualisable, de façon à guider la dite civilisation dans ses problématiques actuelles propres. Lorsque les outils herméneutiques et le texte le permettent, la civilisation perdure, car elle trouve dans son « cœur civilisationnel » les ressources nécessaires pour affronter les défis de son époque. Lorsque l’herméneutique et le texte convoient une certaine richesse intellectuelle, scientifique et spirituelle, ils permettent un rayonnement plus ou moins important. Ainsi, les rabbins, sont « simplement » une déclinaison de ce mode antique, qui bénéficie d’un texte fondateur et d’outils particuliers, comme les autres. La différence, avec les grecs se situe-t-elle alors dans l’origine divine du texte et de son herméneutique associée ?

Pour répondre, devra-t-on se référer à l’unicité du miracle grec. Lorsque les Pères de l’Eglise déclarent que le monde grec a été préparé par Dieu pour la révélation chrétienne, on pourrait s’arrêter à une sorte de référence « patriotique » positive, mais l’on peut également choisir de regarder ceci sous un autre angle : celui de l’inspiration de plus basse intensité, que j’appelle inspiration intermédiaire, non pas chronologiquement, mais du point de vue de son intensité spirituelle. Considérons positivement l’enseignement patristique suivant : Dieu a véritablement préparé le monde hellénique pour l’enseignement chrétien. Ainsi, Il a supervisé, en Guide de l’histoire, la délivrance des outils nécessaires à cela. Premier élément, une proximité ethnique potentiellement plus grande, sans que l’élément ethnique soit en rien important, disons que l’origine des grecs offre avec celle des hébreux des parallèles troublants qui ont pu faciliter une très forte identification : « *la constante tentation d’une recherche des origines a conduit naguère à s’interroger en premier lieu sur les possibles causes de cette richesse inattendue de la civilisation mycénienne. La quantité d’or fabuleuse et les bijoux du Cercle A de Mycènes, les objets importés, les masques funéraires, constituent effectivement un ensemble sans équivalent. D’où les multiples hypothèses sur les causes ponctuelles d’un tel événement : de l’installation à Mycènes d’une dynastie crétoise (pour Evans) à l’idée opposée d’une razzia victorieuse des Mycéniens en Crète, du retour des mercenaires mycéniens partis guerroyer dans l’Egypte des pharaons Hyksos à l’arrivée de ces mêmes souverains chassés d’Egypte ou à la possible installation d’Orientaux en Grèce : on a rappelé à ce propos les légendes de Danaos ou de Cadmos. On n’a pas manqué d’évoquer aussi l’hypothèse de ‘l’arrivée des grecs’. *» (p 45). Ainsi, l’origine est mystérieuse, mais au moment de l’apparition des grecs, on a l’émergence d’une grande richesse, ce qui rappelle l’étonnante richesse des hébreux lors de l’exil d’Egypte (ce que les commentaires expliquent par la préparation de Joseph facilitée par son accession au pouvoir pharaonique). A noter aussi que les Hyksos sont potentiellement dans la même période que l’exil d’Egypte. Mais faire des grecs, des hébreux étant partis lors de l’exode mais ayant suivis un autre chemin, est une supposition que je me refuse à faire.

Dans les siècles dits obscurs, on retrouve, pour un œil aguerri à la vie juive, une assertion étonnante, qui laisse de marbre les hellénistes : « *Une inscription phénicienne sur un bol de bronze de la nécropole cnossienne de Téké (tombe J) est la plus ancienne trouvée jusqu’ici en Egée, dans un contexte de la fin du IX siècle. L’inscription (‘coupe de Shema, fils de L…’) est une formule de propriété privée : c’est une formule du même genre que présente un des plus ancien graffitis grecs sur un skyphos de Rhodes de la seconde moitié du VIII siècle. Ce bol de bronze pourrait avoir appartenu à un phénicien résidant à Cnossos. *» (p 95). Le Shema Israël est la prière centrale de la vie juive. Ainsi, retrouver dans cette période où Israël développe son mode de vie particulier, centré autour du Shema, une coupe où l’on mentionne Shema pourrait nous renvoyer non pas vers une propriété privée mais plutôt vers une pratique cultuelle très juive. Ou plutôt que de dire très juive, disons très antique, mais avec un texte fondateur et une herméneutique vus comme traditionnellement juifs. Il est intéressant de noter que ces siècles sont dits obscurs à cause de la disparition (ou disons plutôt l’incapacité des archéologues et anthropologues à trouver des choses écrites datant de cette période) de toute trace écrite. On pourrait choisir d’y voir, plutôt qu’une période de décadence, une très forte dominante de l’oralité. Ces siècles sont caractérisés comme obscurs, par des universitaires qui considèrent, selon les critères du monde actuel, que la capacité d’écriture permet la diffusion des savoirs. Il s’agit ici de critères actuels, plaqués sur des modes de fonctionnement très différents. La subjectivité est ici plus forte que jamais. On retrouve le même type de jugement de valeur faussé, lorsque certains ont qualifié la période commençant au XVI siècle comme renaissance. C’était une façon de catégoriser ce qui précédait (à savoir le moyen-âge) comme une sorte de mort civilisationnelle, et que la période dite de renaissance apportait des éléments déterminants de renouveau. Ce qui embarrasse les hellénistes ici, est l’apparition du trésor littéraire grec d’Homère, justement dans cette période. Mais poursuivons.

Autre point commun entre grecs et juifs : « *Un fragment d’Eratosthène montre comment se présentaient ces échafaudages chronologiques : ‘de la chute de Troie au retour des Héraclides, 80 ans. De là à la migration ionienne, 60 ans. Jusqu’à la tutelle de Lycurgue, 159 ans. De là au début des olympiades, 108 ans. De la première olympiade à la campagne de Xercès, 297 ans. De là au début de la guerre du Péloponèse, 48 ans. A la fin de l’hégémonie athénienne, 27 ans. Jusqu’à la bataille de Leuctres, 34 ans. De là à la mort de Philippe, 35 ans, puis à la mort d’Alexandre, 12 ans’. La mention du retour des Héraclides, celle de Lycurgue, montrent les limites de l’exactitude potentielle de ces chronographies. *» (p 111). Pour qui est familier avec la Bible, ce genre de chronologie sonne terriblement familière.

Avant de formuler la possibilité de l’inspiration de plus basse intensité, un élément important : « *A Eleutherne, en Crète occidentale, la fouille récente d’une nécropole, en 1990-92, a révélé vers 700, les vestiges d’une série de bûchers attestant l’existence de sacrifices humains qui rappellent évidemment le récit homérique des cérémonies funèbres en l’honneur de Patrocle : un squelette de jeune fille jetée contre un bûcher, celui d’un homme décapité, près du corps d’un guerrier accompagné de tout son armement. Les tombes ainsi révélatrices à la fois de pratiques mal connues, de changement sociaux marqués et de divergences profondes entre les sociétés des futurs grands états-cités de Grèce à la fin du VIII siècle. *» (p 115). Bien que pour les hellénistes voient ceci comme une sorte de tabou, les faits sont têtus : à côté du génie tragique, politique et scientifique de la Grèce antique, se produisaient des sacrifices humains. Le pire côtoyait donc le meilleur. Ainsi, il a plu à Dieu de donner à la fois les éléments qui mènent à l’Evangile, mais en même temps, cette préparation contenait des éléments civilisationnels qui devaient entrer en contradiction de façon indiscutable avec la révolution chrétienne. Cette contradiction devait pousser les grecs à abandonner l'ancien pour le nouveau. En effet, si le Sinaï et ce que je vais présenter comme cette inspiration de plus basse intensité avaient été de même niveau, il n’aurait pas été nécessaire aux grecs de se « convertir ».

L’étalon de la transmission antique est l’oral. Le propre de l’écrit, est l’administratif, l’économique. On écrit pour dire la dette, pas pour élever l’âme. Les écrits spirituels sont une anomalie de l’écrit. C’est ainsi qu’il faut aussi comprendre la relation de l’Apôtre Paul à l’écrit. La norme de l’enseignement spirituel est la discussion, la répétition, la mémorisation. Une civilisation antique qui pose par écrit des choses spirituelles, témoigne de quelque chose. On pourra même considérer d’une certaine façon qu’une civilisation qui pose du spirituel par écrit, avant l’ère chrétienne, témoigne d’une inspiration de basse intensité, c’est-à-dire d’un choix incompréhensible fait par Dieu, mais tout à fait vérifiable, d’une préparation à l’Evangile. Comme pour différencier les domaines, les grecs réalisent une dichotomie fascinante : « *Ces premiers textes ne concernent ni la vie économique ni la vie de la cité. Ils sont en cela entièrement différents de l’écriture minoenne ou mycénienne, inventée pour répondre aux besoins administratifs de gestion de l’économie : il n’y a en Grèce aucune attestation de l’usage d’un système numérique avant 600 environ. Cela semble d’autant plus surprenant que l’alphabet a selon toute vraisemblance été emprunté aux phéniciens, dont l’activité commerciale en Méditerranée a dû reprendre depuis le X siècle. *». Lorsque l’on sait que d’après nombre de linguistes, l’alphabet hébreu est aussi un dérivé de l’alphabet phénicien, nous avons une autre proximité que nous pouvons noter, sans conclure rien de plus pour autant.

De tous ces éléments, il me semble qu’il n’est pas impossible de conclure ceci : les grecs ont bâti une civilisation florissante, sur le modèle antique de l’oralité centrée sur un texte et une herméneutique du texte. Ce texte, c’est bien évidemment l’Iliade et l’Odyssée, portée par une langue particulière, qui d’après certaines sentences rabbiniques antiques est la seule avec l’hébreu à pouvoir porter la richesse de la pensée divine. Il résulte de cette préparation et de l’utilisation de cette langue les conséquences suivantes : le christianisme, rapidement rejeté par l’Israël charnel, s’est naturellement retrouvé dans la matrice grecque comme à l’identique de la matrice juive. Un texte de référence, une oralité prédominante, un travail intellectuel indispensable pour faire jaillir les multiples interprétations du texte : tout ceci existait chez les grecs depuis des siècles. Les présocratiques ne sont alors peut-être que les témoins de la vigueur de la pensée grecque dans un infini commentaire de l’Iliade et de l’Odyssée. La tragédie dans tout ceci a une place particulière qu’il conviendra de définir (on verra ce que Nietzche pourra apporter à cette réflexion). Ce qu’on appelle la philosophie grecque, et qui d’un point de vue académique prend son origine avec Socrate, les prédécesseurs étant vus comme des présocratiques, est un élément qui témoigne de la vigueur de cette pensée, mais qui s’affranchit de la relation au texte homérique. Ainsi, ce corpus philosophique ne fait plus partie de cette préparation divine. Cette philosophie grecque, par son dualisme, viendra nourrir la gnose qui sera le principal adversaire du christianisme naissant. On pourra, à partir de là, considérer la lutte entre la gnose et l’Eglise primitive, comme la survivance dans le monde grec entre ce qui est de référence homérique, et entre ce qui s’affranchit d’Homère. On notera avec intérêt que la gnose est grecque : il n’y a pas de gnose latine ou syriaque. Il y a des latins et des syriaques gnostiques, mais sous influence de la gnose grecque. La difficulté principale du théologien provient du fait, que la manipulation conceptuelle propre à la philosophie a toute sa place dans le travail théologique. Ce qui doit en être bannie (de la théologie), c’est l’utilisation quasi systématique des références philosophiques grecques à partir de Socrate pour appuyer la réflexion théologique. Les byzantins, fermant l’académie de Platon témoignent de cette compréhension intime des lignes de forces présentes dans leur culture et civilisation. Les latins, comme Thomas d’Aquin ne l’ont pas compris, et c’est tout l’occident qui s’est fourvoyé dans la scolastique. Il fallait prendre au sérieux, cette notion de préparation divine et en saisir les contours.

NB : toutes les citations sont tirées de l'ouvrage "La Grèce préclassique" de Jean-Claude Poursat, collection "nouvelle histoire de l'antiquité"

Ils (les rabbins) se sont effectivement positionnés par rapport à un donné primordial et un ensemble de techniques permettant de travailler le donné primordial, celui-ci n’ayant pour autre but que d’être travaillé. En effet, ce donné primordial n’offrait pas la possibilité d’être reçu sans une « transformation » préalable réalisée au moyen des dites techniques. Pour les rabbins, et je parle bien évidemment de la seule tradition pharisienne rabbinique, le donné primordial est la Torah reçue par Moïse sur le Sinaï. Ce don de la Torah écrite, s’accompagnait, selon cette tradition rabbinique pharisienne, du don d’une Torah orale, qui offrait un ensemble de techniques herméneutiques censées faire surgir du texte donné par Dieu les différents enseignements de la pensée divine. Cet accès au texte induit une distanciation puisqu’on n’accède pas directement au texte, mais toujours par le moyen d’un des outils de cette tradition orale. En plus de la distanciation, on bénéficie évidemment d’une infinité d’approches herméneutiques différentes, qui reflètent l’infinie pensée divine. Il n’est ainsi pas imaginable d’avoir un seul sens pour un verset, mais une infinité (traditionnellement, les rabbins avancent que chaque verset de la Torah se lit de 70 façons différentes, 70 témoignant du nombre de nations). Ainsi, cette approche traditionnelle juive témoigne que la lecture est consubstantielle de son commentaire, et que la Sola Scriptura, pilier du protestantisme depuis Luther est une rupture totale de tradition, et un fonctionnement tout à fait antagoniste avec la tradition qu’il entendait pourtant retrouver et incarner.

Revenons à Anaximandre. Ses fragments témoignent d’une sorte de dialogue dont nous ne connaissons qu’un seul point de vue : le sien. Mais on voit qu’il répond, probablement à son maître, Thalès. Lorsqu’il dit que ce n’est pas l’eau mais l’infini qui est à l’origine des choses, on voit bien qu’il répond à quelqu’un qui voyait dans l’eau l’origine des choses. Sinon, il aurait simplement dit : l’infini est à l’origine des choses, sans préciser quoi que ce soit sur l’eau. On a ici un mode de fonctionnement qu’on retrouve quasiment à l’identique dans le monde rabbinique : un rabbin B répond à un rabbin A en le contredisant sur l’interprétation possible d’un verset, c’est-à-dire sur la compréhension de la pensée divine communiquée au Sinaï. Contredire devra être compris ici de façon multiple : il pourra le contredire effectivement, ou bien vouloir mettre en lumière une possibilité supplémentaire, alternative ou complémentaire. Les écrits de la tradition rabbinique témoignent parfois de la position du rabbin A, mais ce n’est pas systématique. C’est la présentation particulière du Talmud qui permet la confrontation de toutes les positions sur un sujet donné. Le monde antique était un monde d’une grande oralité, ce qui explique parmi d’autres facteurs, le peu de textes disponibles pour les présocratiques, les rabbins et les Pères de l’Eglise de la période ante-nicéenne. Le monde patristique révèle aussi une approche multiforme, héritée de cet héritage hellénico-rabbinique, que nous devrons catégoriser. Les Pères de l’Eglise ne sont pas tous d’accord, car ils utilisent eux aussi des outils herméneutiques, qu’ils ont actualisés dans le Christ, mais qui restent globalement les mêmes. C’est pourquoi, si nous avions un Talmud patristique ou un Talmud présocratique, nous pourrions mettre davantage en évidence ce que j’essaie de formuler ici.

Ainsi, plutôt qu’une lecture rabbinique des présocratiques, il faudrait caractériser ce qui est à bâtir selon la façon suivante : certaines civilisations antiques, et pas uniquement la civilisation juive, se sont bâties autour de textes fondateurs, dont l’enseignement était majoritairement oral, et qui considéraient ces textes comme porteur d’un sens toujours actualisable, de façon à guider la dite civilisation dans ses problématiques actuelles propres. Lorsque les outils herméneutiques et le texte le permettent, la civilisation perdure, car elle trouve dans son « cœur civilisationnel » les ressources nécessaires pour affronter les défis de son époque. Lorsque l’herméneutique et le texte convoient une certaine richesse intellectuelle, scientifique et spirituelle, ils permettent un rayonnement plus ou moins important. Ainsi, les rabbins, sont « simplement » une déclinaison de ce mode antique, qui bénéficie d’un texte fondateur et d’outils particuliers, comme les autres. La différence, avec les grecs se situe-t-elle alors dans l’origine divine du texte et de son herméneutique associée ?

Pour répondre, devra-t-on se référer à l’unicité du miracle grec. Lorsque les Pères de l’Eglise déclarent que le monde grec a été préparé par Dieu pour la révélation chrétienne, on pourrait s’arrêter à une sorte de référence « patriotique » positive, mais l’on peut également choisir de regarder ceci sous un autre angle : celui de l’inspiration de plus basse intensité, que j’appelle inspiration intermédiaire, non pas chronologiquement, mais du point de vue de son intensité spirituelle. Considérons positivement l’enseignement patristique suivant : Dieu a véritablement préparé le monde hellénique pour l’enseignement chrétien. Ainsi, Il a supervisé, en Guide de l’histoire, la délivrance des outils nécessaires à cela. Premier élément, une proximité ethnique potentiellement plus grande, sans que l’élément ethnique soit en rien important, disons que l’origine des grecs offre avec celle des hébreux des parallèles troublants qui ont pu faciliter une très forte identification : « *la constante tentation d’une recherche des origines a conduit naguère à s’interroger en premier lieu sur les possibles causes de cette richesse inattendue de la civilisation mycénienne. La quantité d’or fabuleuse et les bijoux du Cercle A de Mycènes, les objets importés, les masques funéraires, constituent effectivement un ensemble sans équivalent. D’où les multiples hypothèses sur les causes ponctuelles d’un tel événement : de l’installation à Mycènes d’une dynastie crétoise (pour Evans) à l’idée opposée d’une razzia victorieuse des Mycéniens en Crète, du retour des mercenaires mycéniens partis guerroyer dans l’Egypte des pharaons Hyksos à l’arrivée de ces mêmes souverains chassés d’Egypte ou à la possible installation d’Orientaux en Grèce : on a rappelé à ce propos les légendes de Danaos ou de Cadmos. On n’a pas manqué d’évoquer aussi l’hypothèse de ‘l’arrivée des grecs’. *» (p 45). Ainsi, l’origine est mystérieuse, mais au moment de l’apparition des grecs, on a l’émergence d’une grande richesse, ce qui rappelle l’étonnante richesse des hébreux lors de l’exil d’Egypte (ce que les commentaires expliquent par la préparation de Joseph facilitée par son accession au pouvoir pharaonique). A noter aussi que les Hyksos sont potentiellement dans la même période que l’exil d’Egypte. Mais faire des grecs, des hébreux étant partis lors de l’exode mais ayant suivis un autre chemin, est une supposition que je me refuse à faire.

Dans les siècles dits obscurs, on retrouve, pour un œil aguerri à la vie juive, une assertion étonnante, qui laisse de marbre les hellénistes : « *Une inscription phénicienne sur un bol de bronze de la nécropole cnossienne de Téké (tombe J) est la plus ancienne trouvée jusqu’ici en Egée, dans un contexte de la fin du IX siècle. L’inscription (‘coupe de Shema, fils de L…’) est une formule de propriété privée : c’est une formule du même genre que présente un des plus ancien graffitis grecs sur un skyphos de Rhodes de la seconde moitié du VIII siècle. Ce bol de bronze pourrait avoir appartenu à un phénicien résidant à Cnossos. *» (p 95). Le Shema Israël est la prière centrale de la vie juive. Ainsi, retrouver dans cette période où Israël développe son mode de vie particulier, centré autour du Shema, une coupe où l’on mentionne Shema pourrait nous renvoyer non pas vers une propriété privée mais plutôt vers une pratique cultuelle très juive. Ou plutôt que de dire très juive, disons très antique, mais avec un texte fondateur et une herméneutique vus comme traditionnellement juifs. Il est intéressant de noter que ces siècles sont dits obscurs à cause de la disparition (ou disons plutôt l’incapacité des archéologues et anthropologues à trouver des choses écrites datant de cette période) de toute trace écrite. On pourrait choisir d’y voir, plutôt qu’une période de décadence, une très forte dominante de l’oralité. Ces siècles sont caractérisés comme obscurs, par des universitaires qui considèrent, selon les critères du monde actuel, que la capacité d’écriture permet la diffusion des savoirs. Il s’agit ici de critères actuels, plaqués sur des modes de fonctionnement très différents. La subjectivité est ici plus forte que jamais. On retrouve le même type de jugement de valeur faussé, lorsque certains ont qualifié la période commençant au XVI siècle comme renaissance. C’était une façon de catégoriser ce qui précédait (à savoir le moyen-âge) comme une sorte de mort civilisationnelle, et que la période dite de renaissance apportait des éléments déterminants de renouveau. Ce qui embarrasse les hellénistes ici, est l’apparition du trésor littéraire grec d’Homère, justement dans cette période. Mais poursuivons.

Autre point commun entre grecs et juifs : « *Un fragment d’Eratosthène montre comment se présentaient ces échafaudages chronologiques : ‘de la chute de Troie au retour des Héraclides, 80 ans. De là à la migration ionienne, 60 ans. Jusqu’à la tutelle de Lycurgue, 159 ans. De là au début des olympiades, 108 ans. De la première olympiade à la campagne de Xercès, 297 ans. De là au début de la guerre du Péloponèse, 48 ans. A la fin de l’hégémonie athénienne, 27 ans. Jusqu’à la bataille de Leuctres, 34 ans. De là à la mort de Philippe, 35 ans, puis à la mort d’Alexandre, 12 ans’. La mention du retour des Héraclides, celle de Lycurgue, montrent les limites de l’exactitude potentielle de ces chronographies. *» (p 111). Pour qui est familier avec la Bible, ce genre de chronologie sonne terriblement familière.

Avant de formuler la possibilité de l’inspiration de plus basse intensité, un élément important : « *A Eleutherne, en Crète occidentale, la fouille récente d’une nécropole, en 1990-92, a révélé vers 700, les vestiges d’une série de bûchers attestant l’existence de sacrifices humains qui rappellent évidemment le récit homérique des cérémonies funèbres en l’honneur de Patrocle : un squelette de jeune fille jetée contre un bûcher, celui d’un homme décapité, près du corps d’un guerrier accompagné de tout son armement. Les tombes ainsi révélatrices à la fois de pratiques mal connues, de changement sociaux marqués et de divergences profondes entre les sociétés des futurs grands états-cités de Grèce à la fin du VIII siècle. *» (p 115). Bien que pour les hellénistes voient ceci comme une sorte de tabou, les faits sont têtus : à côté du génie tragique, politique et scientifique de la Grèce antique, se produisaient des sacrifices humains. Le pire côtoyait donc le meilleur. Ainsi, il a plu à Dieu de donner à la fois les éléments qui mènent à l’Evangile, mais en même temps, cette préparation contenait des éléments civilisationnels qui devaient entrer en contradiction de façon indiscutable avec la révolution chrétienne. Cette contradiction devait pousser les grecs à abandonner l'ancien pour le nouveau. En effet, si le Sinaï et ce que je vais présenter comme cette inspiration de plus basse intensité avaient été de même niveau, il n’aurait pas été nécessaire aux grecs de se « convertir ».

L’étalon de la transmission antique est l’oral. Le propre de l’écrit, est l’administratif, l’économique. On écrit pour dire la dette, pas pour élever l’âme. Les écrits spirituels sont une anomalie de l’écrit. C’est ainsi qu’il faut aussi comprendre la relation de l’Apôtre Paul à l’écrit. La norme de l’enseignement spirituel est la discussion, la répétition, la mémorisation. Une civilisation antique qui pose par écrit des choses spirituelles, témoigne de quelque chose. On pourra même considérer d’une certaine façon qu’une civilisation qui pose du spirituel par écrit, avant l’ère chrétienne, témoigne d’une inspiration de basse intensité, c’est-à-dire d’un choix incompréhensible fait par Dieu, mais tout à fait vérifiable, d’une préparation à l’Evangile. Comme pour différencier les domaines, les grecs réalisent une dichotomie fascinante : « *Ces premiers textes ne concernent ni la vie économique ni la vie de la cité. Ils sont en cela entièrement différents de l’écriture minoenne ou mycénienne, inventée pour répondre aux besoins administratifs de gestion de l’économie : il n’y a en Grèce aucune attestation de l’usage d’un système numérique avant 600 environ. Cela semble d’autant plus surprenant que l’alphabet a selon toute vraisemblance été emprunté aux phéniciens, dont l’activité commerciale en Méditerranée a dû reprendre depuis le X siècle. *». Lorsque l’on sait que d’après nombre de linguistes, l’alphabet hébreu est aussi un dérivé de l’alphabet phénicien, nous avons une autre proximité que nous pouvons noter, sans conclure rien de plus pour autant.

De tous ces éléments, il me semble qu’il n’est pas impossible de conclure ceci : les grecs ont bâti une civilisation florissante, sur le modèle antique de l’oralité centrée sur un texte et une herméneutique du texte. Ce texte, c’est bien évidemment l’Iliade et l’Odyssée, portée par une langue particulière, qui d’après certaines sentences rabbiniques antiques est la seule avec l’hébreu à pouvoir porter la richesse de la pensée divine. Il résulte de cette préparation et de l’utilisation de cette langue les conséquences suivantes : le christianisme, rapidement rejeté par l’Israël charnel, s’est naturellement retrouvé dans la matrice grecque comme à l’identique de la matrice juive. Un texte de référence, une oralité prédominante, un travail intellectuel indispensable pour faire jaillir les multiples interprétations du texte : tout ceci existait chez les grecs depuis des siècles. Les présocratiques ne sont alors peut-être que les témoins de la vigueur de la pensée grecque dans un infini commentaire de l’Iliade et de l’Odyssée. La tragédie dans tout ceci a une place particulière qu’il conviendra de définir (on verra ce que Nietzche pourra apporter à cette réflexion). Ce qu’on appelle la philosophie grecque, et qui d’un point de vue académique prend son origine avec Socrate, les prédécesseurs étant vus comme des présocratiques, est un élément qui témoigne de la vigueur de cette pensée, mais qui s’affranchit de la relation au texte homérique. Ainsi, ce corpus philosophique ne fait plus partie de cette préparation divine. Cette philosophie grecque, par son dualisme, viendra nourrir la gnose qui sera le principal adversaire du christianisme naissant. On pourra, à partir de là, considérer la lutte entre la gnose et l’Eglise primitive, comme la survivance dans le monde grec entre ce qui est de référence homérique, et entre ce qui s’affranchit d’Homère. On notera avec intérêt que la gnose est grecque : il n’y a pas de gnose latine ou syriaque. Il y a des latins et des syriaques gnostiques, mais sous influence de la gnose grecque. La difficulté principale du théologien provient du fait, que la manipulation conceptuelle propre à la philosophie a toute sa place dans le travail théologique. Ce qui doit en être bannie (de la théologie), c’est l’utilisation quasi systématique des références philosophiques grecques à partir de Socrate pour appuyer la réflexion théologique. Les byzantins, fermant l’académie de Platon témoignent de cette compréhension intime des lignes de forces présentes dans leur culture et civilisation. Les latins, comme Thomas d’Aquin ne l’ont pas compris, et c’est tout l’occident qui s’est fourvoyé dans la scolastique. Il fallait prendre au sérieux, cette notion de préparation divine et en saisir les contours.

NB : toutes les citations sont tirées de l'ouvrage "La Grèce préclassique" de Jean-Claude Poursat, collection "nouvelle histoire de l'antiquité"