Schmemann : l'Eucharistie sacrement du Royaume (chap 2, comm 11) : les quatre signes de la captivité occidentale

Le sacrement du Royaume

« et je vous lègue à vous, comme mon Père me l’a légué, le Royaume, afin que vous mangiez et buviez à ma table, dans mon Royaume… » (Luc XXII :29-30)

« Nous tenant dans le temple, nous croyons nous tenir dans le ciel… » (Matines du Carême). J’ai dit tout à l’heure que le temple chrétien était né de l’expérience de « l’assemblée en Église ». Ajoutons maintenant qu’il est tout aussi indubitable que cette assemblée soit conçue comme étant céleste : le temple représente « le ciel sur la terre » l’assemblée ecclésiale le réalise ; il est le symbole qui réunit ces deux réalités, ces deux dimensions de l’Église, le « ciel » et la « terre », en manifestant l’une au sein de l’autre, en transformant l’une en l’autre… Et, répétons-le, cette expérience du temple passe par toute l’histoire de l’Église, malgré les déviations et les à-coups de sa tradition architecturale et iconographique.

Et c’est justement ce sentiment là qui constitue le « tout », réunissant et subordonnant les uns aux autres les différents éléments liturgiques : l’espace et la forme de l’église, la disposition et la coordination des icônes, tout ce que l’on peut appeler le rythme et l’ordonnance du temple. L’icône est évidemment aussi un symbole du Royaume , épiphanie de la créature transfigurée et glorifiée selon le sens premier qu’elle doit incarner. C’est bien pourquoi l’Église interdit de faire de l’icône une « figure », une allégorie. En effet l’icône ne représente pas, elle révèle ; et, encore une fois, elle le fait dans la mesure où elle est en contact avec le révélé, où elle est elle-même présence et communion… Il suffit de s’être tenu quelques instants dans « le temple des temples », Sainte-Sophie de Constantinople, même dans son état actuel, dévasté et kénotique, pour reconnaître de tout son être que l’Église et l’icône sont nées avec une expérience vivante du ciel, de la communion avec « la joie, la paix et la justice dans l’Esprit-Saint » comme l’Apôtre Paul définit le Royaume de Dieu (Rm XIV 17).

Bien sûr, cette expérience s’est parfois obscurcie. Les historiens de l’art ont plus d’une fois parlé de la décadence tant de l’architecture que de l’iconographie ecclésiales. Il est très significatif que cette décadence tienne justement à un affaiblissement et à une déformation du « tout » sous l’effet d’une accumulation de détails. C’est ainsi que l’Église s’alourdit et se laisse envahir par des « décorations » que l’on estime suffisantes par elles-mêmes ; dans l’icône byzantine et russe, l’intérêt pour de savants détails esthétiques remplacent peu à peu la sobre intégrité première. Il s’agit du même processus : on va de l’ensemble aux détails, de « l’expérience » globale à l’explication discursive, du symbolisme au « symbolisme ». Toutefois, tant que l’Église se tient, et que bien ou mal, avec des chutes et des trahisons, elle « se rapporte » au Royaume comme à sa fin et à son accomplissement, qu’elle vit malgré tout en soupirant après Dieu et en aspirant à « sa patrie tant désirée », le mouvement centrifuge ne réussira pas à l’emporter sur le mouvement centripète.

Il y a lieu de dire que le « symbolisme figuratif », que ce fût dans la liturgie, le temple ou l’icône, s’était longtemps développé au sein du symbolisme ontologique, celui du Royaume. Une déchirure beaucoup plus profonde et vraiment tragique s’y produisit lorsque la tradition patristique fut rompue et que la théologie et la conscience orthodoxes furent tombées dans « captivité occidentale », dont elles ne se sont pas encore libérées… il n’est certes pas fortuit que l’épanouissement sans réserve de l’allégorisme dans l’explication de la Divine Liturgie ait coïncidé dans le temps avec le triomphe du « juridisme » occidental en théologie, des images pieuses en iconographie, du baroque cosmétique en architecture et du sentimentalisme lyrique dans le chant. Ces phénomènes relèvent du même ordre et de la même décadence, « pseudo-morphose » de la conscience ecclésiale.

On ne saurait cependant les considérer comme définitifs. Dans ses profondeurs, la conscience de l’Église reste intacte. L’expérience quotidienne nous montre que l’allégorisme reste étranger à l’ecclésialité authentique et vivante, de même que celle-ci ignore la morne théologie « d’école ». Le « symbolisme figuratif » relève d’une attitude superficielle, de façade et de routine, imbue d’une curiosité à l’égard de tout ce qui est « sacré », très répandue, mais peu profonde, qui passe facilement pour du sentiment religieux et pour de « l’intérêt envers l’Église ». Or tout cela est inutile pour la foi vivante, vraie et simple, au meilleur sens du terme, car son moteur n’est pas la curiosité, mais la soif… Comme il y a mille ans, le « simple » fidèle se rend aujourd’hui à l’église d’abord pour entrer en contact avec d’ « autres mondes ». « Et presque libre, l’âme respire le ciel sans interdit » comme dit le poète.

En un certain sens, ce n’est pas de « l’intérêt » que le fidèle éprouve pour la Liturgie, contrairement aux amateurs et au connaisseurs de la chose liturgique. Et cela, parce qu’il reçoit ce dont il a soif : la lumière, la consolation du Royaume, « la joie, la paix et la justice dans le Saint-Esprit »… Peu lui importent les explications compliquées et raffinées, que tel rite figure ceci, que la fermeture et l’ouverture des portes représentent cela. Tous ces signes le dépassent et sa foi n’en a pas besoin. Il sait avec certitude, que, pour un temps, il est sorti « de ce monde » et qu’il s’est rendu là où tout est autre, mais si nécessaire, désiré, substantiel, que cela éclaire la vie entière et lui donne son sens… Il sait aussi, peut-être sans pouvoir l’exprimer, que cet autre est exactement et pour quoi la vie vaut la peine d’être vécue, ce vers quoi tendent toutes choses et par rapport à quoi tout existe et s’accomplit : le Royaume de Dieu. Il sait enfin que même si de telles paroles ou actions ne lui sont pas compréhensibles, le Royaume lui est donné à lui, dans l’Église, par son « œuvre commune », dans l’assemblée qui se tient devant Dieu et qui s’élève avec amour…

—

Commentaire/Analyse

Le Père Alexandre revient ici sur des éléments qui ont déjà été analysés, je n’y reviens donc pas. Il a un passage intéressant sur la rupture de la tradition patristique qu’il assimile à la « captivité » occidentale. Ce terme de captivité, popularisé par Georges Florovsky dans l’excellent « les voies de la théologie russe » revient à ceci : la théologie orthodoxe en tant que telle est captive de catégories occidentales et n’est plus elle-même. La relation au symbole, à la liturgie est toute autre selon qu’on soit dans l’orthodoxie (avec la vision schmemanienne et non pas d’un crypto-catholique) ou dans le catholicisme romain (avec l’adoration des sacrements comme des réalités en tant que telle). Lorsque le Père Alexandre parle d’occident, il pense catholicisme romain, car le protestantisme, dans sa puérile naïveté est allé au-delà de la perte de ce qu’est le symbole : il n’a plus de symbole.

Les éléments selon lui sont les suivants : juridisme théologique, « des images pieuses en iconographie, du baroque cosmétique en architecture et du sentimentalisme lyrique dans le chant. » Je ne sais pas à quoi il a été confronté dans le catholicisme, mais si on avait affaire à du juridisme avant que Vatican II soit installé, en tout cas aujourd’hui, il ne règne plus aucun juridisme à Rome au niveau pastoral, à part les fausses innovations théologiques bien connues sur le mariage et la sexualité qui rendent le message romain inaudible pour le plus grand nombre.

Les images pieuses et naturalistes romaines : chacun peut constater leur incalculable niaiserie, donnant au monde romain cette dimension kitch et ridicule. Lorsqu’un néophyte arrive devant une icône pour la première fois, la sensation est toute autre. Si la personne n’est pas religieuse ou dans une démarche spirituelle, il pourra constater un dessin assez naïf, ne respectant pas les proportions. L’icône s’aborde difficilement seul. La problématique de l’icône est complexe, et ce n’est pas étonnant que l’icône fut la dernière controverse christologique au huitième siècle. Si on relit les canons des conciles iconoclastes, on voit que l’on a ici des gens très bien formés théologiquement, et qui avancent des arguments difficiles à réfuter. On est loin du simplisme protestant qui anone niaisement le second commandement. La force de l’icône est surtout liturgique, lorsque dans l’espace liturgique nous avons un lieu avec de multiples fresques, une grande iconostase : la force tient davantage des icônes en église que de l’icône que chaque orthodoxe prie chez lui.

Le baroque cosmétique en architecture : je ne sais pas à quoi le Père fait allusion ici. La plupart des lieux où il m’a été donné de prier ou de célébrer n’ont pas une once de baroque. Ce sont des lieux petits, peu pratiques pour réaliser la proscomidie, exigus. C’est dans ces domus ecclesiae qu’on ressent le mieux la chaleur, la douceur et la puissance de l’Esprit.

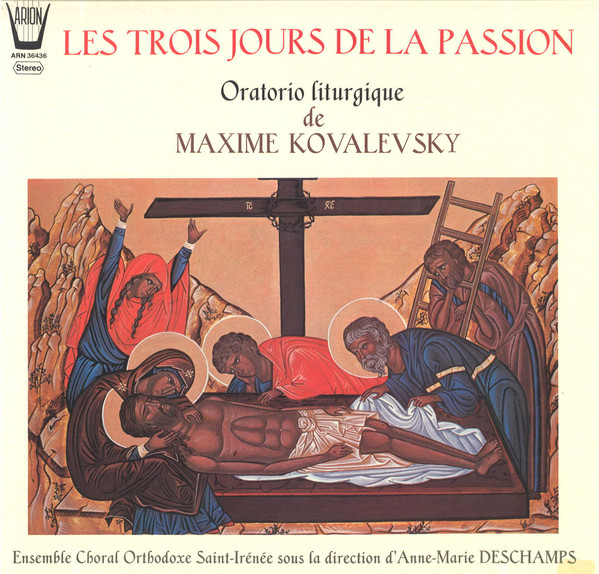

En ce qui concerne le chant cela est plus grave. J’avais déjà traité une fois du cas Maxime Kovalevsky. Ce nom est lié à l’histoire de l’orthodoxie française. La beauté de la musique est une donnée importante mais cette beauté doit être d’une forme particulière. Maxime Kovalevsky est le compositeur de toute une œuvre liturgique d’une très très grande médiocrité. Il est le responsable du fait que dans nombre de paroisses françaises aujourd’hui, la musique est à peine plus sérieuse et pénétrante que les lénifiants chants issus de Vatican II chez les romains. Chaque pays a sa tradition musicale (ou ses traditions car tout n’est pas unique et exclusif). Maxime Kovalevsky, inspiré par je ne sais quelle idée brillante, s’est crû investi de la mission de donner à la France, sa propre tradition musicale liturgique. Si l’intention était bonne, le résultat est calamiteux. Pourquoi ? parce qu’il est reparti des tons russes, les a simplifié à l’extrême, et a mixé cela avec l’interprétation du chant grégorien de l’abbaye de Solemnes, qui est fausse. Le résultat est absolument lamentable. Le problème aujourd’hui, est qu’il existe dans le clergé français, tout un ensemble de prêtre, issus de l’Église hérétique appelée ECOF (sur laquelle j’aurais à revenir), dans laquelle cette musique était la musique de référence. Et à la cécité théologique, s’est ajoutée une surdité musicale. Le mieux que l’on puisse faire si l’on est actif et influent dans une paroisse est de travailler à des adaptations francophones d’autres traditions musicales. D’excellentes choses sont faites au niveau du chant byzantin.

Cette captivité est absolument redoutable. Il est tant que l’orthodoxie française soit débarrassée de l’héritage de cette bien triste ECOF. Cela participe d’une captivité que le Père Alexandre n’avait pas vu, car les éléments catholiques romains n’étaient pas si nombreux dans cette assemblée d’hérétiques. C’est davantage le new age (avec le sulfureux et douteux travail d’Annick de Souzenelle, dont j’aurai également à parler un jour dans la section réfutation) et la franc-maçonnerie, et donc la gnose qui caractérise l’ECOF. L’orthodoxie française souffre énormément de cela aujourd’hui. Davantage que des catégories énoncées par le Père Alexandre…